Sonar, Superstruct, KKR: l’ipocrisia regna sovrana

Ultimamente il Sonar, storico festival spagnolo, è al centro di un’accesa controversia che sta mettendo in dubbio la sua prossima edizione. Il Sónar Festival era di proprietà di Superstruct, una società che gestisce altri festival nel mondo (e Boiler Room). La notizia che ha suscitato grandi polemiche è che Superstruct è stata acquisita da un fondo di investimento, KKR, le cui operazioni finanziarie si rivolgono anche ad aziende produttrici di armi e a diverse società israeliane che operano nei territori palestinesi occupati. Da qui il caos: più di 70 artisti che dovevano prendere parte alla prossima edizione del Sonar hanno criticato fortemente questo “nuovo” assetto, minacciando di non partecipare o annunciandolo direttamente. In molti si sono gettati sulla questione, indubbiamente molto problematica, sia criticando il Sonar stesso e quindi cavalcando l’onda della polemica montante, sia facendo la conta degli artisti che si sono più o meno schierati. In pochi però hanno cercato di capire la situazione alla radice: i cattivi KKR sono migliori di Superstruct? Cosa era Superstruct prima di questa acquisizione e chi c’era dietro? Perché i festival si stanno sempre più direzionando verso una modalità di gestione puramente corporate? Perché invece di accontentarsi della propria nicchia, bilanciando passione e business, i promoter dei vari festival nel mondo e tutto il circo che gli gira attorno, inseguono il mantra della crescita infinita? Volevo scriverne, ma mi sono reso conto che lo avevo già fatto. Nel mio ultimo libro La visione techno, uscito un anno fa per Agenzia X Edizioni, c’è un intero paragrafo dedicato al tema in cui ricostruisco il passaggio dalla scena dei rave e dei club a quella dei superclub e poi dei festival. Lo trovate di seguito. Credo risponda a molti dei quesiti che ho posto prima. Forse non risponde all’ipocrisia dilagante, ma quella è frutto del classico teatrino dei formalismi degli addetti ai lavori, sempre pronti a difendere il loro orto e a non mollare un colpo, negando ogni evidenza. La maggior parte degli organizzatori di eventi è ormai gente vecchia che difende le proprie posizioni di privilegio e spesso si arrende ai tempi che cambiano facendo scelte puramente economiche e incassando quanto più possibile. Il Titanic affonda e, al posto dei violinisti, hanno messo una bella consolle. Le scialuppe dei fondi di investimento arrivano ed è meglio correre all’incasso/salvezza. Resta però il doppiopesismo di tanti artisti e commentatori: se il fondo investe in armi è cattivo, se invece è una macchina senza volto che ricicla miliardi di dollari/euro va bene. Che volete farci? The show must go on. La risposta di Superstruct alle polemiche è arrivata e, se possibile, è peggio della mossa finanziaria tanto criticata. Dopo un iniziale panegirico di routine in cui si rimarca la forza del gruppo e del suo progetto in favore della musica e delle maestranze ad esso collegate (un bel ricattino morale), comincia la serie di scuse (la pandemia, la crisi, ecc.) che in sostanza avrebbero costretto alla ricerca di nuovi partner finanziari. Ma non erano loro i partner finanziari che dovevano garantire la crescita di chi aveva creduto nel loro progetto? La verità è che le acquisizioni di Superstruct non sono nate dal nulla. Superstruct aveva alle spalle un colosso da 35 miliardi di dollari, Providence Equity Partner, altro fondo Golem che ha sponsorizzato le varie acquisizioni e che, in presenza di traguardi economici non raggiunti per i problemi esposti prima (la pandemia, la crisi, ecc.), li ha mollati vendendo tutto il pacchetto al miglior offerente. Perché è stata Providence Equity Partner a vendere Superstruct a KKR e non direttamente Superstruct che, al massimo, ha potuto solo avallare. Questo rivela il problema centrale della svolta corporate della musica dal vivo: nel momento in cui diventi un “asset”, il termine cardine con cui dialogare di finanza oggi, la tua proprietà è liquida. Oggi ci sei, domani no. Domani verrai rivenduto bene o magari verrai spacchettato. Per cui l’errore è principalmente di chi ha pensato di risolvere i propri problemi finanziari affidando la propria identità a società in cui il concetto di identità è fare business senza guardare in faccia a niente e nessuno. Fanno ridere quindi i comunicati difensivi di Sonar, Boiler Room o anche Mighty Hoopla. Veramente pensavano di poter conservare un’integrità etica, magari sposando cause per i diritti delle minoranze, affidandosi alle corporazioni? E cosa sapevano ad esempio degli investimenti di Providence Equity Partner? Come scrive Francesca Borelli, sempre ne “La visione techno” nel suo saggio “L’appropriazione culturale nell’era digitale”: “l’urgenza legittima di denunciare le iniquità perde così ogni efficacia, essendo veicolata da modalità che aderiscono perfettamente a quelle logiche di mercato che dovrebbe scardinare”. La scena attuale si sta mettendo nelle mani di sistemi totalmente inadatti a gestire le dinamiche perv

Ultimamente il Sonar, storico festival spagnolo, è al centro di un’accesa controversia che sta mettendo in dubbio la sua prossima edizione. Il Sónar Festival era di proprietà di Superstruct, una società che gestisce altri festival nel mondo (e Boiler Room). La notizia che ha suscitato grandi polemiche è che Superstruct è stata acquisita da un fondo di investimento, KKR, le cui operazioni finanziarie si rivolgono anche ad aziende produttrici di armi e a diverse società israeliane che operano nei territori palestinesi occupati. Da qui il caos: più di 70 artisti che dovevano prendere parte alla prossima edizione del Sonar hanno criticato fortemente questo “nuovo” assetto, minacciando di non partecipare o annunciandolo direttamente. In molti si sono gettati sulla questione, indubbiamente molto problematica, sia criticando il Sonar stesso e quindi cavalcando l’onda della polemica montante, sia facendo la conta degli artisti che si sono più o meno schierati.

In pochi però hanno cercato di capire la situazione alla radice: i cattivi KKR sono migliori di Superstruct? Cosa era Superstruct prima di questa acquisizione e chi c’era dietro? Perché i festival si stanno sempre più direzionando verso una modalità di gestione puramente corporate? Perché invece di accontentarsi della propria nicchia, bilanciando passione e business, i promoter dei vari festival nel mondo e tutto il circo che gli gira attorno, inseguono il mantra della crescita infinita? Volevo scriverne, ma mi sono reso conto che lo avevo già fatto. Nel mio ultimo libro La visione techno, uscito un anno fa per Agenzia X Edizioni, c’è un intero paragrafo dedicato al tema in cui ricostruisco il passaggio dalla scena dei rave e dei club a quella dei superclub e poi dei festival. Lo trovate di seguito. Credo risponda a molti dei quesiti che ho posto prima. Forse non risponde all’ipocrisia dilagante, ma quella è frutto del classico teatrino dei formalismi degli addetti ai lavori, sempre pronti a difendere il loro orto e a non mollare un colpo, negando ogni evidenza. La maggior parte degli organizzatori di eventi è ormai gente vecchia che difende le proprie posizioni di privilegio e spesso si arrende ai tempi che cambiano facendo scelte puramente economiche e incassando quanto più possibile.

Il Titanic affonda e, al posto dei violinisti, hanno messo una bella consolle. Le scialuppe dei fondi di investimento arrivano ed è meglio correre all’incasso/salvezza. Resta però il doppiopesismo di tanti artisti e commentatori: se il fondo investe in armi è cattivo, se invece è una macchina senza volto che ricicla miliardi di dollari/euro va bene. Che volete farci? The show must go on. La risposta di Superstruct alle polemiche è arrivata e, se possibile, è peggio della mossa finanziaria tanto criticata. Dopo un iniziale panegirico di routine in cui si rimarca la forza del gruppo e del suo progetto in favore della musica e delle maestranze ad esso collegate (un bel ricattino morale), comincia la serie di scuse (la pandemia, la crisi, ecc.) che in sostanza avrebbero costretto alla ricerca di nuovi partner finanziari. Ma non erano loro i partner finanziari che dovevano garantire la crescita di chi aveva creduto nel loro progetto? La verità è che le acquisizioni di Superstruct non sono nate dal nulla. Superstruct aveva alle spalle un colosso da 35 miliardi di dollari, Providence Equity Partner, altro fondo Golem che ha sponsorizzato le varie acquisizioni e che, in presenza di traguardi economici non raggiunti per i problemi esposti prima (la pandemia, la crisi, ecc.), li ha mollati vendendo tutto il pacchetto al miglior offerente. Perché è stata Providence Equity Partner a vendere Superstruct a KKR e non direttamente Superstruct che, al massimo, ha potuto solo avallare. Questo rivela il problema centrale della svolta corporate della musica dal vivo: nel momento in cui diventi un “asset”, il termine cardine con cui dialogare di finanza oggi, la tua proprietà è liquida. Oggi ci sei, domani no. Domani verrai rivenduto bene o magari verrai spacchettato.

Per cui l’errore è principalmente di chi ha pensato di risolvere i propri problemi finanziari affidando la propria identità a società in cui il concetto di identità è fare business senza guardare in faccia a niente e nessuno. Fanno ridere quindi i comunicati difensivi di Sonar, Boiler Room o anche Mighty Hoopla. Veramente pensavano di poter conservare un’integrità etica, magari sposando cause per i diritti delle minoranze, affidandosi alle corporazioni? E cosa sapevano ad esempio degli investimenti di Providence Equity Partner? Come scrive Francesca Borelli, sempre ne “La visione techno” nel suo saggio “L’appropriazione culturale nell’era digitale”: “l’urgenza legittima di denunciare le iniquità perde così ogni efficacia, essendo veicolata da modalità che aderiscono perfettamente a quelle logiche di mercato che dovrebbe scardinare”.

La scena attuale si sta mettendo nelle mani di sistemi totalmente inadatti a gestire le dinamiche perverse che altri artisti in passato hanno cercato di combattere con ben altra dignità e capacità. Vale per tutti il famoso monito di Prince che dovrebbe essere la guida per chiunque voglia difendere la propria indipendenza artistica e morale:“”If you don’t own your masters, then your masters own you”. Se la gestione finanziaria della musica dal vivo non cambia, ci sarà sempre un KKR ad approfittarne. Tanto vale accontentarsi di quello che si è costruito, coltivandolo con passione, qualsiasi dimensione prenda, e lasciando alle spalle questa folle idea di crescita infinita che sta distruggendo il mondo. Non basta fare spallucce e gridare Free Palestine per lavarsi la coscienza. Basterebbe ammettere i propri errori e cambiare rotta. Qualsiasi cosa significhi. Bisogna sapersi reinventare e, a volte, lasciare perdere. Molto meglio che accodarsi alla schiera di speculatori senza scrupoli. A meno che non si faccia parte di quella schiera sotto mentite spoglie. E in questo caso è solo un bene che le conseguenze di certe operazioni vengano a galla perché disvelano in parte l’ipocrisia che ci circonda.

Nel 1992 a Castlemorton, si svolse il Castlemorton Common Festival, un free party che raccolse più di 30.000 persone, un numero che andava oltre le aspettative degli organizzatori e che lo pose storicamente come il più grande rave illegale della storia inglese. Negli anni dell’esplosione dei rave a fine anni ottanta, il governo conservatore di Margaret Thatcher intraprese una politica repressiva per arrestare il fenomeno. L’ingestibilità di Castlemorton da parte delle forze dell’ordine inglesi divenne il pretesto per il primo ministro in carica in quegli anni, il conservatore John Major, successore di Margaret Thatcher, di promulgare nel 1994 una legge che passò alla storia: il Criminal Justice and Public Order Act, che acuiva le restrizioni per i campeggi non autorizzati, aumentava il potere della polizia nella modalità delle perquisizioni, rendeva ancora più pesanti le condanne per l’utilizzo di spazi senza autorizzazione e soprattutto vietava l’ascolto di musica oltre un certo numero di persone, dove per “musica” si intendevano, come recita il testo della legge: “suoni interamente o prevalentemente caratterizzati dall’emissione di una successione di battiti ripetitivi”.

Per la prima volta nella storia il concetto di groove veniva bandito per legge. Parallelamente ai rave illegali o parzialmente legali (spazi affittati regolarmente, ma senza dichiararne l’uso finale o senza licenze di vendita di bevande o alcol), si era sviluppata agli inizi degli anni novanta una scena di mega festival completamente legali in tutta Europa: Raindance, Fantazia o Tribal Gathering in uk, Mayday e Timewarp in Germania, Dance Valley in Olanda e Energy in Svizzera solo per citare i più famosi. Il duro colpo del Criminal Justice Act dirottò molti organizzatori e anche tanti raver nei club perché questi eventi si tenevano generalmente una volta all’anno, mentre la voglia di ballare techno & Co. era costante.

Nel documentario del 2017 What We Started, James Barton del Cream di Liverpool, uno dei primi superclub inglesi, svela con un candore impressionante le intenzioni di alcuni imprenditori di sfruttare il desiderio di abitare la notte: “In quel momento la gente capì che il concetto di rave illegale era morto. Non poteva continuare. Qualcosa doveva cambiare. Aprimmo il Cream ed esplose letteralmente. Decidemmo di mettere il dj al centro e costruimmo una grande struttura dorata attorno alla consolle in modo che non potessi evitare di guardare in quella direzione. Dovevi adorare il dj. Abbiamo promosso in modo aggressivo il concetto che il dj fosse importante come il chitarrista o il cantante di una band”. La scelta del Cream fu in parte la continuazione di una deriva palco-centrista che aveva preso già piede nei rave.

Nei capitoli precedenti è stato evidenziato come la crescita di dimensione degli spazi dei rave e l’aumento di live act, impose un settaggio della performance che emulasse quello dei concerti. Ma si trattava di un passo indietro. L’inizio del clubbing alla fine degli anni Sessanta aveva spostato l’attenzione del pubblico deviandola dal palco al dancefloor, cioè dal performer alle persone con cui si stava condividendo l’evento, favorendo quei principi di neurogamia che abbiamo visto in precedenza. Era una modalità che fra l’altro riportava all’essenza dell’evento musicale vissuto come fruizione comunitaria. Il tutto favorito dalla tecnologia grazie a una sempre maggiore qualità della riproduzione audio. Una dinamica che è andata avanti per più di venti anni e che è rimasta schiacciata dall’opportunismo e dallo sfruttamento economico.

Dal 1994 in poi infatti, dopo la promulgazione del Criminal Justice Act, i club sono diventati il fulcro del divertimento notturno inglese e altri paesi, nonostante avessero regole meno rigide, li seguirono. I nuovi club, sempre più maestosi, hanno iniziato ad assomigliare a cattedrali per riti laico religiosi con il dj/sciamano/prete sull’altare a dispensare sensazioni tramite il suo carisma e i suoi gesti più che grazie alla musica. Nel 1998 Barton e i suoi soci, sulle orme degli storici festival inglesi di inizio anni Novanta, misero in piedi la prima edizione del Creamfields, l’edizione outdoor del Cream che seguiva il trend di portare la musica dei club all’aperto inaugurata nel 1995 da I love Techno, estensione outdoor del club Fuse di Gent in Belgio.

Nel resto d’Europa i festival iniziarono a spuntare come funghi: nel 1994 in Spagna si inaugurò il Sonar, nel 1995 in Olanda il Dance Valley, seguito nel 1997 dall’Awakenings, edizione outdoor del locale di Amsterdam, Gashouder. Nel 2002 il Cream chiuse, anticipando il declino dei club degli anni a venire: il formato del festival stava iniziando la sua lunga corsa verso l’affermazione soppiantando gradualmente i club. In quegli anni la formula musicale più seguita era un mix fra techouse e techno minimale. Le lezioni di Hood, Mills, Voigt e Hawtin venivano equivocate, molte volte banalizzate e i dancefloor erano investiti da un flow macchinico pulsante, in alcuni casi ammaliante, ma privo della carica sensuale e destabilizzante della house di Chicago e della techno di Detroit. Quegli elementi erano diluiti in un formato ritmico che permetteva di sentirti dentro qualcosa di nuovo, ma lasciandoti dov’eri. Non c’era sorpresa o ricerca. Era un flusso costante del presente mescolato a un’estetizzazione della trasgressione che esaltava la centralità del dj trasformando l’egocentrismo in onnipotenza. La risposta usa non si fece attendere e arrivò come una porzione XL in un fast food.

Il format Ibiza varcò l’oceano e si insediò nella terra del capitalismo che non aveva mai accettato pienamente la techno. Un triste paradosso che ebbe infatti esiti disastrosi. L’Ultra Festival aprì a Miami nel 1999 e diventò la casa dell’EDM, un mix di trance, dubstep, hardtechno ed eurodance. Una specie di centro commerciale dell’elettronica in cui tutto è “larger than life” come nei rave, ma più addomesticato. Un luogo in cui le controculture venivano servite sul piatto del servizio buono per il pranzo della domenica. Essere “matti” un weekend per poi sognare di esserlo di nuovo appena possibile. Una sorta di retromania cognitiva che ripeteva all’infinito uno stato emotivo, come nel video del brano dei Groove Armada My Friend, non a caso del 2001.

Nell’arco di qualche anno l’EDM diventò il genere più in voga nei festival. Il termine sta per Electronic Dance Music, una definizione che vuol dire poco in un mondo in cui quasi tutta la musica pop è elettronica, anche se chi l’ha inventato ha una storia molto interessante. Richard James Burgess nel 1979 era in fila al Blitz, un club londinese che fu la culla del movimento new romantic e new wave inglese. Il club venne aperto a Londra da Steve Strange con Rusty Egan come dj per accogliere soprattutto i ragazzi che studiavano negli art college di Londra e che si muovevano con difficoltà nella scena post punk inglese, adottando un’estetica glamour e trasgressiva che fungeva da contraltare alla rudezza, anche estetica, del punk. Da quel club vennero fuori band come i Visage, formata da Steve Strange, Rusty Egan e Midge Ure (prima di unirsi agli Ultravox) e gli Spandau Ballet che si esibirono per la prima volta proprio al Blitz. Il locale era frequentato da musicisti che poi avrebbero fatto parte integrante della scena pop inglese: Marilyn, Sade, Boy George, Tony James e Martin Degville dei Sigue Sigue Sputnik e Siobhan Fahey delle Bananarama.

Il Blitz era il luogo in cui si era creativi, ma anche dove ci si poteva creare una nuova famiglia al riparo dai giudizi morali. I giovani delle art school britanniche, spesso reietti delle loro famiglie per via delle loro scelte, sessuali e di vita, avevano trovato la loro casa. Burgess e la sua band, i Landscape, fecero uscire alcuni brani elettronici nei primi anni ottanta fra cui anche Einstein a Go Go entrato addirittura nella top ten uk. European Man del 1980, che fu una delle loro prime tracce, aveva sulla copertina del singolo una dicitura chiarissima “Electronic Dance Music…EDM; computer programmed to perfection for your listening pleasure”. Dice Burgess in merito in una intervista a edm.com del 2022: “Era elettronico ed era ballabile. Da lì è nata l’idea di ‘musica dance elettronica’, ma abbiamo pensato che fosse una definizione un po’ lunga. Ci siamo detti: ‘Che ne dici di EDM?’ Non stavo pensando di creare un genere o un movimento però”. Burgess vive ora negli USA ed è diventato il presidente della American Association of Independent Music (a2im), uno dei tanti usciti dal Blitz che ha cambiato la scena musicale mondiale. Molti sono diventati stilisti o personalità che hanno influenzato la cultura post anni ottanta flirtando con quello che apparentemente combattevano.

Il fatto che il termine abbia in qualche modo una relazione con queste dinamiche di meticciamento fra business e controcultura è molto significativo: il confine fra trasgressione e conservatorismo è ambiguo, spesso farsi portavoce di certe controculture nasconde più il desiderio di dominare il sistema che si contesta che quello di sovvertirlo. È avvenuto con il new romantic e stava avvenendo con house e techno. Questa ambivalenza non è sfuggita alle grandi società dell’intrattenimento mondiale che hanno sfruttato la voglia di riscatto di giovani non realizzati, ammaliandoli con le sirene del successo e della notorietà, titillando narcisismo e cupidigia e innescando un processo abilmente pianificato di assimilazione dei linguaggi sovversivi del djing, della techno e dei rave. Nel 2008 la società William Morris Endeavour (wme), la più antica agenzia di attori e cantanti americana, che iniziò con la gestione della carriera di personaggi come Charlie Chaplin, Marilyn Monroe e Elvis Presley, decise di entrare nel mondo del djing in maniera eclatante, selezionando il meglio del meglio e sparigliando la scena del dj booking.

Oggi gestisce da Peggy Gou a Richie Hawtin, da Calvin Harris a LCD Sound System, ma anche personaggi apparentemente anomali per il suo standard come Danny L Harle o D?M-FunK. Questa mossa è stata solo l’inizio di un interesse per il mondo del booking elettronico (soprattutto dj) da parte di grandi gruppi dell’organizzazione di concerti mondiali. Live Nation per esempio, la più grande società di organizzazione di concerti del mondo, nel 2012 rilevò il marchio Cream/Creamfield mettendo a capo della sezione Live Electronics proprio James Barton, che nel 2014 venne addirittura proclamato da Rolling Stone usa il personaggio più importante dell’anno della scena edm. Nel 2017 Barton fondò una società chiamata Superstruct Entertaiment, supportata dal fondo di investimento Providence Equity Partner che ha un portafoglio di 35 miliardi di dollari. Il gruppo si definisce così sulla sua pagina Linkedin: “Superstruct Entertainment è una piattaforma globale leader di intrattenimento dal vivo che possiede e gestisce più di settanta importanti eventi e festival musicali in Europa e Australia. La rete di Superstruct Entertainment comprende operatori e festival leader come Elrow, Sziget, Wacken Open Air, Mysteryland, Hideout, Sónar, Flow, Defqon.1, Parookaville, Zwarte Cross, Arenal Sound, Øya, O Son do Camiño, Tinderbox e molti altri”.

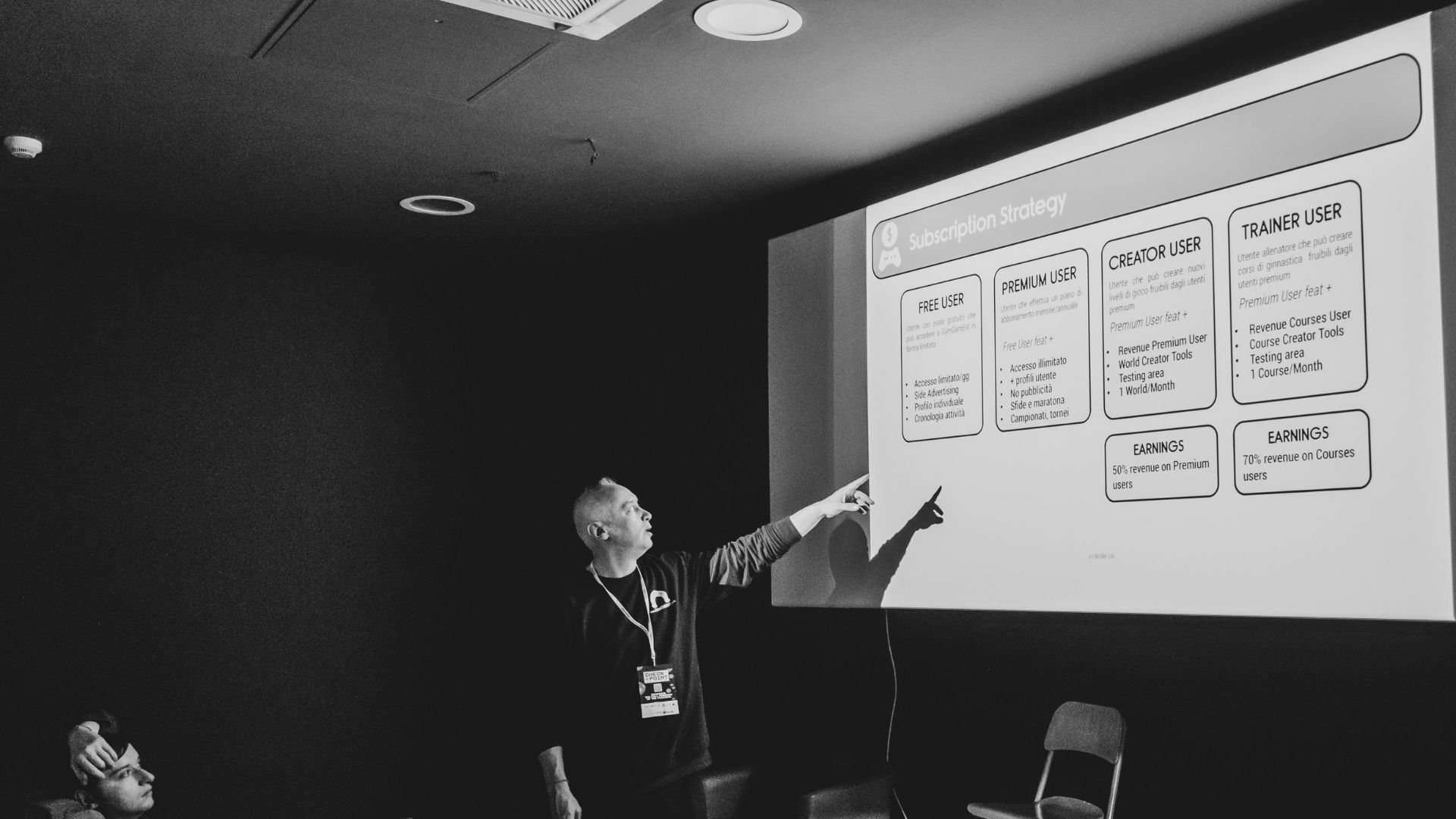

Il business dei festival ormai è diventato corporate, forte dell’incapacità della musica moderna di generare profitto dalla vendita del prodotto fisico nel mondo liquido dello streaming. È diventato un fenomeno globale con un giro di affari a nove zeri che sta sostituendo i club con festival ed eventi one night gestiti quasi sempre dalle stesse agenzie e promoter. Facendo un giro fra i vari siti delle principali agenzie, da Prime Culture a Temporary Secretary e altre simili, colpisce l’assenza di info su chi c’è dietro, in linea di massima si trovano i nomi degli artisti/dj, le loro bio (a volte neanche quelle) e i contatti per bookarli. Un’impostazione fatta di anonimato deep web e fake glamour da fast fashion. La freddezza corporate come standard di presunta professionalità che sottende la sicurezza e l’arroganza di avere in mano ciò che oggi funziona. Non servono neanche più le info, bastano nomi ed email: pagare per credere. Per arrivare a questo risultato c’è stato sicuramente un piano industriale a opera di alcune grandi multinazionali (e di chi le scimmiotta), ma c’è stata anche la nostra connivenza: non è sufficiente creare un modello per farlo vincere, deve anche piacere alla gente.

Nell’arco di poco meno di trentacinque anni siamo passati dai rave ai super club e poi dai super club ai festival, arrendendoci ai modelli di fruizione della musica da ballare propri dei concerti pop e rock. È come se fossimo ossessionati da una visione “leaderistica” degli eventi che ci impedisce di comprendere cosa possa significare perdersi in un dancefloor fra luci pulsanti, bassi profondi e sguardi pieni di desiderio senza dover rivolgere l’attenzione al performer. L’introduzione della figura del dj al posto delle band e l’allargamento degli spazi hanno avviato la riproposizione dei codici che i primi club e i rave avevano interrotto, reinserendo il nostro divertimento in schemi di socialità vecchi: ormai andare a ballare è diventata una pratica codificata con regole chiare di appartenenza. In sostanza è diventato sistema.

Le agenzie e i promoter gestiscono i locali e parte dei media, i resident famosi sono pochi e il dj guest domina tutto: lo spazio, le luci, i video, la consolle, il pubblico. La modalità di performance della musica dal vivo ha sopraffatto le idee fondanti dei club e dei rave. Invece di sovvertire un sistema, il sistema ha assimilato l’ennesima controcultura. La proiezione della realtà diventa una realtà in cui si innescano meccanismi di identificazione che generano illusioni, frustrazioni, delusioni: l’harakiri del sogno techno. L’ossessione dei produttori techno di essere indipendenti era la reazione all’infelice esperienza diretta con le major, come abbiamo visto con i pionieri di Detroit. Deragliato il treno dei profitti del mercato discografico, le storiche distribuzioni indipendenti di house e techno hanno chiuso i battenti, i pochi dj point e club ancora aperti resistono con grandi difficoltà e gli artisti sono saltati sulle scialuppe di salvataggio dorate di promoter e agenzie di booking senza scrupoli.

I vecchi dj e produttori non avendo entrate seguono il trend cercando di guidarlo per quanto possono, i nuovi dj, nati davanti a un cellulare e immersi nella cultura delle identità multiple e fittizie, si adeguano tranquillamente a un sistema che, in fondo, è nato con loro. Tutti vogliono diventare come i bianchi ricchi. Case grandi, auto grandi. La White America che opprime allo stesso tempo diventa modello da emulare, come in una gigantesca sindrome di Stoccolma. Una crisi in cui l’identità del dj, ormai assurto a fotocopia digitale, o forse meglio selfie, è messa fortemente in discussione.

L’articolo Sonar, Superstruct, KKR: l'ipocrisia regna sovrana proviene da sentireascoltare.com.