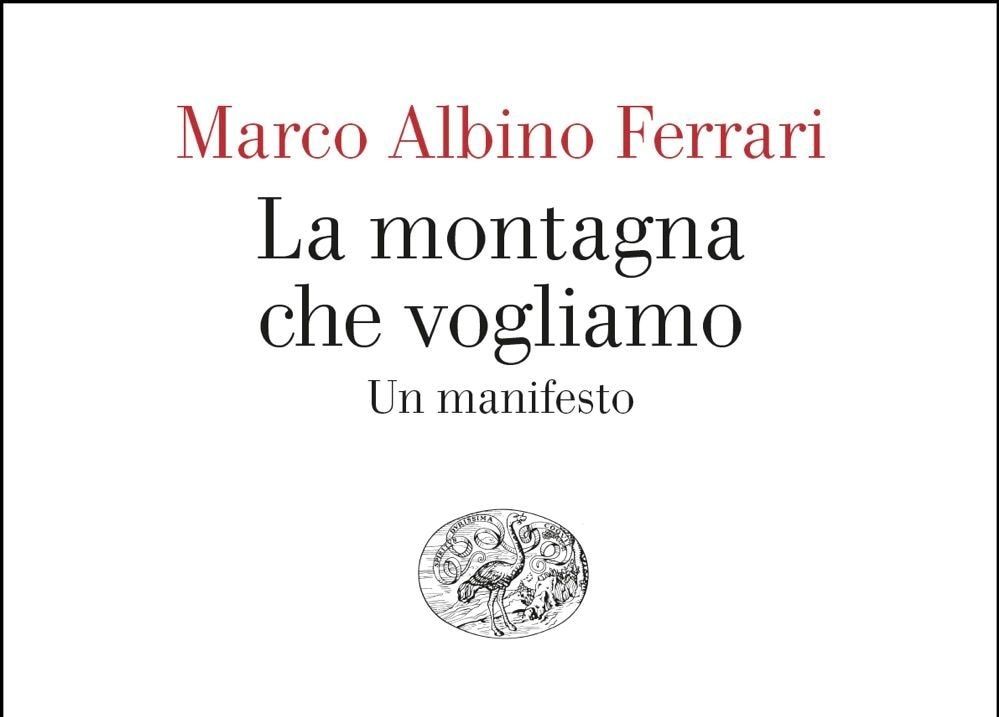

La Montagna che vogliamo

Da pochi giorni in libreria il libro-manifesto di Marco Albino Ferrari. Che denuncia gli odierni stereotipo, ma soprattutto guarda lontano L'articolo La Montagna che vogliamo proviene da Montagna.TV.

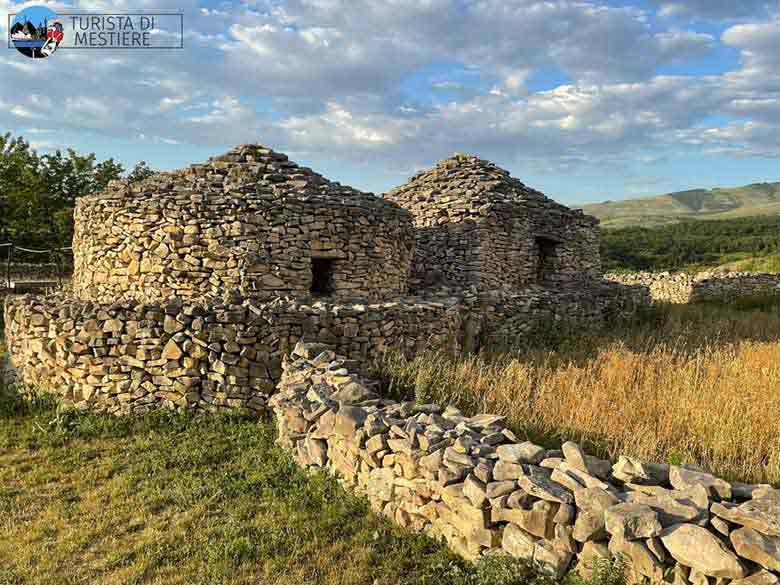

Da divulgatore e autore di lunga esperienza qual è sui temi della montagna, Marco Albino Ferrari prova a mettere a fuoco un tema difficile e complesso, quello del futuro e delle prospettive delle terre alte. Lo fa nella forma del “manifesto”, attingendo a quanto antropologi, studiosi, esperti, scienziati, giornalisti, menti brillanti e “voci trasversali ed eterogenee” hanno pensato e studiato, aggiungendoci la propria esperienza sul campo e rielaborando il tutto in forma originale e nuova. La montagna che vogliamo. Un manifesto (Einaudi, 13 €, pagg. 133), da pochi giorni in libreria, da un lato addita le possibili derive di una montagna stereotipata con modelli sempre meno sostenibili e superati di economia alpina, dall’altro porta esempi virtuosi e propositivi di possibili risorse, soluzioni, valori di cui la montagna dispone potenzialmente per sua stessa natura.

I ragionamenti e le riflessioni che ne scaturiscono fanno spesso perno sul mondo dei boschi e delle foreste – risorsa materiale, ecologica e di bellezza/ poesia che ricopre gran parte del territorio italico -, trattano il rapporto disomogeneo e antitetico tra montagna e città così come si è evoluto negli ultimi decenni, calcano i tracciati escursionistici del Sentiero Italia, salgono nel comune con meno abitanti d’Italia sotto il Resegone in una faggeta d’alto fusto, sfiorano la foresta protetta di Sasso Fratino e mettono in evidenza modelli di gestione economica “sociale” di regioni alpine e comunità con la modalità dei beni civici e dei beni comuni in piccole realtà.

Ferrari propone uno sguardo a lungo termine sulle terre alte, al netto di banalizzazioni e sfatando gli eccessi dell’ambientalismo più spinto. La tempesta Vaia ad esempio, dice Ferrari, ha fatto comprendere come sia stato sbagliato creare foreste-piantagioni artificiali troppo pure e omogenee; al tempo stesso, dice sempre l’autore, come è possibile che alcuni ambientalisti chiedano di piantare mille miliardi di alberi per salvare l’umanità se non vi è nemmeno lo spazio per farlo? “Si è calcolato che pur piantandone cento milioni a settimana… per arrivare alla magica cifra ci vorrebbero poco più di 192 anni; il riscaldamento globale non può aspettare tanto!”

Nel libro la parola “laboratorio” riferita alle montagne come luogo di innovazione è sicuramente una parola chiave, un po’ come era accaduto ai tempi dell’Illuminismo, quando le alte quote furono oggetto di interesse e di ricerca multidisciplinare di scienziati e naturalisti anche ai fini di indagare e trovare un senso all’origine della Terra.

Nel laboratorio montagna si possono cercare e trovare probabilmente molte risposte per affrontare il futuro con uno sguardo lungo, dice in sostanza Ferrari. Più del 50% del territorio italiano può rientrare a buon titolo nel contenitore delle “aree interne”, periferiche e svantaggiate, tutelate dall’articolo 44 della Costituzione (a cui contribuì il senatore carnico Michele Gortani) che fanno parte di questo grande e variegato laboratorio: infatti se secondo la vecchia dottrina geografica sarebbe la soglia altimetrica dei seicento metri a definire la montagna, e quindi solo il 35,2% del territorio nazionale, ora si parla più ampiamente di territori che non necessariamente superano quella quota ma includono comuni svantaggiati perché distanti dall’erogazione dei servizi primari quali scuola, medico, poste, lavoro, trasporti (più di 40 minuti i comuni “periferici”, oltre 67 minuti gli “ultraperiferici”): e naturalmente questa montagna include anche gli Appennini e altre aree dove in alcuni casi sono stati messi in atto esempi incoraggianti e riusciti.

“Sono questi esempi prodigiosi, dei veri laboratori di innovazione – afferma Ferrari – che dimostrano come la montagna possa liberarsi dallo stigma di semplice contenitore di memorie, di mondo pittoresco del tempo libero che la vecchia retorica urbanocentrica ha rilanciato e rilanciato nel corso degli ultimi due secoli. Oggi la congiuntura può essere favorevole al crearsi di una nuova montagna E si può prevedere, motivatamente, che le terre alte diverranno il luogo dove mettere in atto strategie di adattamento al cambiamento climatico”.

L'articolo La Montagna che vogliamo proviene da Montagna.TV.

![The Last of Us 2: la scena del decollo spaziale confrontata tra gioco e serie [VIDEO]](https://www.lascimmiapensa.com/wp-content/uploads/2025/05/image-262.png)